Pengertian Budak

Dalam (kamus) bahasa Indonesia, budak berarti anak, kanak-kanak; abdi,

hamba; dan orang gajian[i]. Dalam (kamus) bahasa Inggris, terdapat dua

istilah yang sering diartikan sebagai budak, yaitu servant dan slave.

Servant berarti pelayan, pembantu; orang yang mengabdi pada seseorang

atau sesuatu[ii]. Dari sinilah istilah civil servant, yang dalam bahasa

Indonesia diartikan dengan pegawai negeri. Dan slave berarti budak,

pekerja keras, atau orang yang dipengaruhi oleh kebiasaan[iii].

Menurut Hamka budak berarti seseorang yang tidak merdeka. Dia menjadi

milik tuannya sebagaimana seseorang memiliki sebuah barang. Budak boleh

dijual, dihadiahkan atau dijadikan sebagai istri. Anak hasil hubungan

seorang tuan dengan budaknya adalah sah hukumnya[iv]. Dengan demikian,

budak menjadi milik tuannya semata-mata[v].

Secara hukum, budak

merupakan orang yang setengah manusia (merdeka). Di satu sisi dia

merupakan manusia yang normal dan di sisi lain dia adalah harta atau

benda yang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya dan dapat diperjualbelikan

jika sang tuan menghendakinya. Budak tidak bisa berbuat sesuatu sesuai

dengan keinginannya. Dia harus berfikir dan berbuat sesuai dan untuk

kepentingan tuannya.

Dalam pengertian umum yang berlaku diluar

Islam, budak dapat diartikan sebagai manusia-manusia sangat malang dalam

hidupnya. Karakteristik kehidupan mereka dapat digambarkan sebagai

berikut:

Pertama, budak berasal atau didapatkan dari peperangan,

pembelian, penculikan, penangkapan, dan keturunan (anak dari seorang

budak). Kisah yang dialami Zaid bin Haritsah misalnya, adalah contoh

dari sebuah penangkapan. Zaid ketika masih kecil, dibawa oleh ibunya ke

kampung bani Ma’na. tidak berapa lama kemudain daerah tersebut dirampok

oleh sekelompok badui dan menangkapi wanita dan anak-anaknya yang tidak

sempat melarikan diri, termasuk Zaid bin Haritsah yang ditinggalkan

ibunya. Zaid kecil tersebut kemudian dibawa ke pasar budak, ‘ukadz,

untuk dijual[vi].

Kedua, budak merupakan manusia yang dimatikan

keinginan, rasa, pikiran, dan cita-citanya. Dia tidak boleh berkeinginan

dan bercita-cita diluar batasan hidup yang ditetapkan tuannya. Budak

tidak perlu merasa jijik, letih, penasaran, sedih, enggan, dan menolak

segala tugas yang diberikan sang tuan. Baginya tidak ada alternatif lain

kecuali mengikuti orang yang mempunyainya. Budak juga tidak udah

berpikiran diluar batas tugasnya. Jika sang tuan menyuruh bekerja di

ladang, dia tidak perlu memikirkan tentang hasil kerjanya, bagaimana

mengolah dan kemana dijual. Tugasnya adalah bekerja, maka segenap

pikiran, perasaan, dan tenaganya harus terpusat pada pekerjaan itu,

bukan untuk yang lain.

Ketiga, budak dimiliki oleh tuannya.

Perlakuan tuan terhadap budaknya sama dengan perlakuan seseorang

terhadap hewan atau barang. Dia bisa dipekerjakan tanpa gaji, bahkan

hanya diberi makan, pakaian, dan tempat tinggal sekedarnya. Seperti

halnya Bilal bin Rabah sebelum Islam yang hanya mendapatkan dua genggam

kurma dari menggembala unta dan domba[vii].

Budak juga bisa

diterlantarkan, dijual, dibuang, dihadiahkan, dianiaya, dan dibunuh.

Kalau dia wanita, kalau sang tuan mau, dia bisa digauli tanpa harus

dinikahi. Al-Qur’an (an-Nahl:75) mengistilahkan nasib budak ini dengan

“abdan mamlukan laa yaqdiru ‘ala syai’” (seseorang yang benar-benar

dikuasai oleh orang lain sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk

pada dirinya sendiri).

Pada zaman Romawi kuno, budak tidak hanya

disuruh bekerja di ladang atau lahan produktif lainnya. Akan tetapi,

disamping pekerjaan rutin itu, mereka disuruh “menghibur” tuan-tuan

mereka dengan mempertaruhkan nyawanya. Budak-budak dijadikan tontonan

dengan jalan mengadu sesama mereka dalam satu perkelahian hidup mati.

Mereka saling membunuh untuk mempertahankan kehidupan masing-masing.

Keringat bercucuran, darah mengalir, dan mereka menggelepar-gelepar

seperti ayam yang menyambut kematian, merupakan hiburan yang sangat

menyenangkan bagi tuan-tuan mereka[viii].

Keempat, budak bisa

mendapatkan kemerdekaannya dengan jalan melarikan diri, membayar tebusan

kepada tuan dengan harga yang ditentukan, atau dibuang oleh tuannya

karena tidak bisa dimanfaatkan lagi. Melarikan diri merupakan jalan

termungkin, sekaligus sangat berbahaya bagi budak untuk merdeka. Mereka

yang dipekerjakan di ladang misalnya, diawasi secara ketat oleh

pengawal-pengawal yang kejam.

Hanya budak-budak yang kuat dan

nekat saja yang berani menempuh jalan ini. Membayar tebusan merupakan

sesuatu yang jauh dari mungkin, jika tidak dapat disebut mustahil, bagi

para budak. Dia tidak mungkin mendapatkan harta untuk membayar dirinya.

Cara ini terlaksana jika ada keluarga, famili, kaum, atau orang lain

yang bermurah hati menebusnya.

Dalam bahasa yang ringkas dapat

dikatakan bahwa seorang budak, dalam pengertian umum, sebagai sebuah

barang atau seekor binatang yang berwujud manusia. Seseorang bisa

memiliki dengan jalan menangkap, mencuri, atau membeli. Setelah

dimiliki, dia bisa diperlakukan apa saja sesuai keinginan orang yang

memilikinya. Dan budak tersebut sangat sulit untuk keluar dan

dikeluarkan dari kubangan perbudakannya, bahkan ada yang bersama anak

cucunya menjadi budak buat selamanya.

Term-Term al-Qur’an tentang Perbudakan

1. ‘Abd dan Ibad ( عبد ، عباد )

Kata ‘abada, ya’budu, ‘ibadat berarti menyembah, mengabdi, atau

menghinakan diri. Dan kata ‘abd (jamaknya ‘abid atau ibad) berarti

hamba, sahaya, penyembah sesuatu, atau budak; sejenis tumbuh-tumbuhan

yang beraroma harum; anak panah[ix]. ‘Abd bisa berarti manusia secara

umum apakah dia merdeka atau budak. Kata ini juga bisa diartikan dengan

budak saja. Akan tetapi, menurut Sibawaih, makna asal dari ‘abd itu

adalah budak[x].

Dalam kamus Arabic-English Dictionary, kata

kerja ‘abada, bisa berarti melayani (to serve), menyembah (to worship)

kepada tuhan atau memuji (to adore) kepada Tuhan atau manusia, dan

memuliakan (to renerate), mendewakan (to idolize, to deify). Kata ini

juga berarti memperbudak (to enslave), memikat atau mempesonakan

(entrall), menundukkan (to subjugate, to subject). ‘Abada juga bisa

dipakai dengan arti memperbaiki (to improve), mengembangkan (to

develop), membuat bisa melayani (to make passable for traffic), juga

menyediakan diri orang untuk mengabdi kepada Tuhan, atau melayani orang

lain[xi]. Sebagai kata benda, ‘abd berarti budak (slave, serf), yaitu

orang-orang yang terbelenggu atau menjadi pelayan. Ia juga berarti hamba

Tuhan.

Al-Qur’an menyebutkan kata yang berakar dari ‘a-b-d (ع ب د

) sebanyak 275 kali, dengan perincian: ‘abada 4 kali, ya’budu 80 kali,

u’bud 37 kali, yu’badu satu kali, ‘abbada satu kali, al-’abd 29 kali,

‘ibad 97 kali, ‘abiid 5 kali, ‘aabid 12 kali, dan ‘ibadat 9 kali[xii].

Dari banyak ayat yang menggunakan akar kata ‘a-b-d itu, hanya terdapat

lima tempat saja (2:178, 16:75, 24:32, 26:22, 44:18) yang bermakna budak

dengan pengertian seorang manusia yang menjadi hamba bagi manusia

lainnya, sedangkan yang lainnya bermakna seorang manusia yang menjadi

hamba Allah.

Dari lima tempat dalam al-Qur’an yang menggunakan

kata ini dengan makna budak dapat dikatakan bahwa al-Qur’an berusaha

menggunakan kata ini dalam konteks pembicaraan yang lebih manusiawi.

Terminologi ‘abd dalam pemahaman masyarakat Arab jahiliyah memiliki

konotasi negatif dan terkesan sangat merendahkan, karena kata ini

menyiratkan makna bahwa seseorang itu sepenuhnya dimiliki oleh tuannya.

Kemanusiaan seorang budak menjadi lenyap ketika dia disebut ‘abd.

Keadaan ‘ibad tersebut persis sebagaimana nasib budak yang digambarkan

dalam pengertian umum di atas. Mereka adalah hewan atau barang yang

berwujud manusia.

Al-Qur’an sendiri mencoba mengilustrasikan nasib mereka secara jelas dengan firmannya:

ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَئْ ٍوَمَنْ

رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا

وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُوْنَ الحَمْدَ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُوْنَ (النحل : 75)

Dan Allah membuat perumpamaan dengan

seorang budak yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap

sesuatupun dan seorang yang kami rizki dengan baik dari kami. Lalu dia

menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan terang-terangan.

Adakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan

mereka tidak mengetahui. (QS. Al-Nahl : 75)

Dalam ayat ini, Allah

mengibaratkan mereka sebagai sembahan selain Allah, yang tidak bisa

berbuat apa-apa, sekalipun untuk dirinya sendiri[xiii]. Selain ayat

tersebut, penggunaan kata ‘abd lainnya dalam al-Qur’an selalu dikaitkan

dengan hak seorang budak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, sekalipun

orang-orang yang dimiliki itu adalah budak, namun mereka juga memiliki

hak-hak tertentu seperti orang merdeka. Al-Qur’an tetap menjunjung

tinggi keberadaan mereka sebagai manusia, sebagaimana orang merdeka.

Jika orang merdeka butuh perlakuan adil, maka budakpun demikian juga.

Maka, apabila seorang budak dibunuh oleh budak lainnya, maka pembunuh

itu juga wajib di-qishash (kutiba ‘alaikum la-qishash fi al-qatla …… wa

al-’abd bi al-’abd) kamu wajib melaksanakan qishash dalam kasus

pembunuhan …….. dan seorang budak yang membunuh budak lainnya wajib

di-qishash[xiv]. Mereka juga manusia biasa yang butuh keluarga dan

pasangan hidup. Maka menjadi kewajiban umat Islam secara umum dan

tuannya secara khusus untuk mencarikan pasangan hidup jika mereka sudah

patut menikah (wa inkihu al-ayama minkum wa al-shalihin min ‘ibadikum wa

ima’ikum) dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan

para hamba sahaya di kalangan kamu yang telah pantas untuk menikah[xv].

Untuk menghapuskan pandangan negatif kepada manusia yang berstatus

budak itu Rasulullah keberatan jika mereka disebut ‘abd. Beliau menyuruh

umat Islam mengganti panggilan itu dengan maa malakat ayman (apa yang

dimiliki oleh tangan kanan) dan fata (pemuda). Karena kata ‘abd tersebut

hanya pantas disebutkan untuk menggambarkan keberadaan manusia terhadap

Allah saja.

Jadi, al-Qur’an tetap mengakui bahwa budak merupakan

milik tuannya. Namun al-Qur’an memberikan catatan bahwa kepemilikan

itu tidak mutlak seperti zaman sebelumnya. Budak harus mendapatkan

pengakuan terhadap kemanusiaannya, dan karena itu mereka juga berhak

terhadap perlakuan-perlakuan baik sebagaimana manusia lainnya. Seseorang

tidak boleh memanggil, apalagi menganggap bahwa budak yang dimilikinya

itu sama dengan barang atau binatang. Seiring dengan hak tuan terhadap

budaknya, dia juga mempunyai kewajiban tertentu yang harus ditunaikan.

2. Maa Malakat Aymaan (ما ملكت أيمان )

Malaka, yamliku, milkan, mulkan berarti memiliki atau mempunyai

sesuatu[xvi]. Sedangkan yamin (jamaknya aymun atau ayman) berarti

sebelah kanan atau tangan kanan[xvii]. Kata maa malakat ayman terdapat

14 kali dalam al-Qur’an (al-Nisa: 3, 24, 25, 36 ; al-Mukminun: 6 ;

al-Nur: 31, 33, 58 ; al-Rum: 28; al-Ahzab: 50, 52, 55 ; dan al-ma’arij:

30. disamping itu terdapat dua kali dengan redaksi maa malakat yamin

(al-Ahzab: 50, 52)[xviii].

Ungkapan maa malakat ayman (apa yang

dimiliki oleh tangan kanan) berarti al-raqiq atau budak[xix]. Budak yang

dimaksud adalah budak yang pada mulanya didapatkan dari tawanan perang

atau jihad dalam rangka menegakan agama Islam. Budak tersebut tidak

berasal dari penculikan, perampokan, dan perang yang dilandasi oleh

keserakahan.

Ayat-ayat yang memuat ungkapan maa malakat ayman

tersebut pada umumnya membicarakan persoalan rumah tangga seseorang yang

memiliki budak. Dengan kata lain, ayat-ayat yang menggunakan istilah

maa malakat ayman lebih banyak berbicara tentang bagaimana posisi budak

dalam rumah-tangga tuannya. Aturan-aturan tersebut, dari persoalan besr

sampai pada masalah yang sekecil-kecilnya, sangatlah penting mengingat

kehidupan budak tidfak bisa dilepaskan dari kehidupan tuannya.

Al-Qur’an membolehkan seorang tuan menggauli, sebagaimana layaknya

pergaulan suami-istri, seorang budak perempuan yang dimilikinya

(al-Nisa:3, 24; al-Ahzab: 50, 52). Hal tersebut dapat dilihat dari

ungkapan … fain khiftum allaa ta’dilu fawahidatan aw ma malakat

aymanukum (maka jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil dengan

lebih satu istri, maka nikahlah dengan satu istri saja atau (bergaul)

dengan budak wanita yang kamu miliki). Budak perempuan boleh digauli,

sebagaimana terhadap istri yang halal dipergauli dengan akad nikah[xx].

Jika seseorang belum mampu kawin dengan perempuan merdeka, sedangkan

dia sangat berkeinginan untuk kawin dan takut akan terjerumus kedalam

maksiat, maka dia bisa mencari pasangan hidupnya diantara wanita-wanita

budak muslimah, dengan seizin tuannya. Hal ini seperti dinyatakan wa man

lam yastathi’ minkum thawlan an yankiha al-muhshanat wa al-mu’minat

faminmaa malakat aymanukum min fatayatikum al-mu’minat (maka barangsiapa

tidak sanggup menikah dengan perempuan mukmin, dia bisa menikah dengan

perempuan budak mukmin yang ada diantara kamu)[xxi].

Seorang

muslim dan muslimah diperintahkan secara ketat untuk menjaga kehormatan

(auratnya) kecuali salah satunya, terhadap budaknya (al-mukminun:6,

al-Nur:31, 58; al-ahzab:55; al-ma’arij:30), seperti wa al-ladzinahum

lifurujihim hafidzun illa ‘ala azwajihim aw maa malakat aymanuhum fa

innahum ghayru malumin (dan orang-orang yang memelihara kehormatannya,

kecuali terhadap istri-istri dan budak-budak perempuan mereka, hal itu

tidaklah tercela bagi mereka). Semua ini disebabkan karena, dalam

batas-batas tertentu, budak itu dianggap sebagai keluarga sendiri.

Juga dibicarakan disana bahwa di dalam rizki yang telah diberikan Allah

juga terdapat hak-hak budak yang harus diberikan kepada budak

(al-Nahl:71; al-Rum:28) seperti ayat fa ma alladzina fudhdhilu biraddi

rizqihim ‘ala maa malakat aymanuhum fahum fihi sawa’ (tetapi orang-orang

yang mendapatkan kelebihan rizki tidak mau membagikan kepada

budak-budak yang mereka miliki dari dapat sama-sama menikmatinya).

Seorang tuan harus memberikan peluang kepada budak untuk membuat

perjanjian merdeka dan sang tuan membantunya untuk mencarikan tebusan

yang disepakati. Dikatakan wa alladzina yabtaghuna al-kitab min maa

malakat aymanukum fa katibuhum in ‘alimtum fihim khayran (dan jika

budakmu menginginkan perjanjian untuk merdeka, maka hendaklah kamu

turuti keinginannya, itu seandainya kamu lihat ada kebaikan

disana[xxii]). Dan seorang muslim juga diperintahkan berbuat ihsan

kepada budak sebagaimana pada keluarga sendiri (wa bi al-walidaini

ihsanan … wa maa malakat aymanukum dan hendaklah kamu berbuat baik

kepada kedua orang tuamu … juga hendaklah berbuat baik kepada

budak-budak yang kamu miliki)[xxiii].

Dari ayat-ayat al-Qur’an

tersebut dapat dikatakan bahwa ungkapan maa malakat ayman itu digunakan

untuk menunjukkan kedekatan kehidupan fisik, perasaan dan hubungan

sosial antara budak dengan tuannya. Ungkapan maa malakat ayman juga

mengandung makna bahwa tuan memiliki tanggungjawab yang tidak ringan

terhadap budaknya, karena mereka adalah orang-orang yang dimiliki oleh

tangan kanan. Tuan bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidupnya karena

dalam harta tuan juga terdapat hak budak. Tuan tidak boleh menghalangi

budaknya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Maka, jika budak ingin

merdeka dengan suatu perjanjian, tuan harus memenuhinya. Bahkan tuan

harus membantu secara materi agarbudak bisa membayar kemerdekaannya

sesuai dengan kesepakatan.

3. Raqabat dan Riqab (رقبة ، رقاب )

raqaba, yarqubu, raqabat, berarti mengintip, melihat atau menjaga.

Raqabat (jamaknya riqab) berarti leher, budak atau hamba. Raqabat,

muraqabat berarti penjagaan, pengawasan. Raqib, muraqib berarti yang

menjaga, pengawas atau pemilik. Ketika menjelaskan ayat-ayat tentang

raqabat ini, para mufassir mengartikannya dengan budak yang harus

dibantu untuk memerdekakannya. Menurut jumhur ulama, budak yang dibantu

memerdekakannya itu adalah budak mukatab atau yang telah membuat

perjanjian merdeka bersama tuannya dengan pembayaran tertentu. Ulama

lain mengatakan bantuan memerdekakan itu bisa jadi dengan membeli budak

untuk dimerdekakan, atau tidak memperbudak tawanan perang, tapi

membebaskannya[xxiv].

Dalam al-Qur’an, istilah raqabat terdapat

di al-nisa:89, 92; al-mujadalah:3, al-Balad:13. riqab terdapat di

al-baqarah:177; al-taubat:60; dan Muhammad:4[xxv]. Ayat-ayat yang

menggunakan kata ini umumnya membicarakan tentang pembebasan seorang

budak dari perbudakannya.

Sejak semula Islam telah mengumumkan

permusuhannya terhadap perbudakan, dengan ungkapan al-Qur’an fakku

raqabat (memerdekakan budak)[xxvi], meskipun diakui bahwa pekerjaan itu

cukup berat (al-’aqabat). Namun mengingat kemaslahatan umat secara lebih

luas, al-Qur’an memandang tidak mungkin penghapusan perbudakan

dilakukan sekaligus. Untuk itulah al-Qur’an memulainya dengan

menganjurkan memerdekakan budak dengan menggolongkan perbuatan itu

kepada birr (kebajikan) sebagaimana iman, shadaqah, jihad dan lainnya

(al-baqarah:177). Dan pada tahap akhir, al-Qur’an memasukkan pemerdekaan

budak sebagai salah satu jalan penyaluran zakat atau shadaqah yang

wajib dikeluarkan (al-taubat:60).

Makna asal dari raqabat adalah

“leher”. Kemudian kata ini diartikan sebagai manusia yang terbelenggu

(terikat lehernya) dengan tali. Kesan yang diperoleh dari istilah diatas

sangat buruk. Ia menggambarkan seseorang yang terikat lehernya seperti

binatang. Kesan buruk serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba

sahaya itulah yang ingin dihapuskan oleh al-Qur’an. Karena itu pula

al-Qur’an dan Nabi Muhammad sejak awal Islam memilih untuk tidak

menamakan mereka dengan ‘abd (hamba sahaya), tetapi dengan sebutan maa

malakat aymanukum (apa yang dimiliki oleh tangan kananmu)[xxvii].

4. Amat dan Ima’ ( أمة ، إماء )

Amat (yang berarti budak perempuan) merupakan bentuk tunggal dari ima’.

Kata amat, bentuk asalnya adalah amuwat, yang kemudian dihilangkan

waw-nya[xxviii]. al-amat berarti kebalikan dari seorang perempuan

merdeka, yaitu seorangbudak aau perempuan yang dikuasai (al-mamlukat).

Al-Qur’an hanya dua kali saja menggunakan kata ini. Satu kali dalam

bentuk mufrad (amat) dan satu lagi dalam bentuk jamak (ima’)[xxix].

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa seorang budak perempuan yang tidak

cantik, tetapi mukminat yang taat, maka dia lebih pantas dikawini oleh

seorang pemuda muslim daripada wanita merdeka, cantik, tapi musyrik (wa

laa tankihu al-musyrikat hatta yu’minna wala amatun mu’minatun khayrun

min musyrikatin walaw a’jabatkum) dan janganlah kamu menikahi perempuan

musyrik, sampai dia beriman. Sebenarnya lebih baik bagimu mengambil

istri seorang budak yang beriman daripada perempuan musyrik, meskipun

dia sangat memikat hatimu[xxx].

Dan juga diperintahkan kepada

orang beriman untuk membantu seorang budak wanita untuk mencarikan suami

baginya, begitupun dengan budak laki-laki yang membutuhkan istri (wa

inkihu al-ayama minkim wa al-shalihin min ‘ibadikum wa ima’ikum)[xxxi].

Kedua ayat diatas berbicara dalam konteks pernikahan atau dalam rangka

bagaimana seorang budak perempuan memelihara kesucian dirinya dan

bagaimana pula sikap umat Islam untuk menjaga dan melindungi kehormatan

budak tersebut. Istilah Amat, sepertihalnya ‘abd dalam terminologi arab

jahiliyah berkonotasi negatif dan terkesan menghinakan orang yang

dikenakan sebutan itu. Dia menjadi milik tuannya. Itulah sebabnya Rasul

melarang umat Islam untuk menyebut budak perempuan itu dengan Amat.

Beliau menyuruh mengganti istilah itu dengan fatat (pemudi)[xxxii].

Karena telah begitu buruknya perlakuan yang diterima seorang amat,

hingga kehormatannya tidak dihargai, maka al-Qur’an menggunakan istilah

ini dengan menyebut hak-hak khususnya yang harus dilindungi. Amat harus

dilindungi kehormatannya, dan seorang amat yang menjaga kehormatannya

bisa lebih baik dari wanita merdeka yang musyrik.

5. Fatayat (فتيات )

Fatiya, yafta, fatan berarti muda. Fata (jamaknya Fityan) orang muda,

pemuda, atau budak laki-laki. Sedangkan fatat (jamaknya fatayat) berarti

perempuan muda, pemudi, atau budak perempuan[xxxiii]. Al-Qur’an

menggunakan kata yang berakar sama dengan ini sebanyak 10 kali. Delapan

kali diantaranya dengan makna pemuda (Yusuf:30, 36, 62; al-kahfi:10, 13,

60, 62; al-anbiya’:60) dan dua kali dengan makna pemudi (al-nisa:25;

al-nur:33)[xxxiv].

Dari sepuluh kata tersebut, hanya dua yang

bermakna budak. Satu ayat diantaranya berisi tentang dibolehkannya

meniikahi budak perempuan, dengan izin walinya, bagi seseorang yang

tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka. Dan ayat lainnya melarang

keras menjadikan budak wanita sebagai pelacur.

وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ مِنْكُم طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ

وَالله أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوْهُنَّ

بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ .. (النساء : 25)

Dan barangsiapa diantara

kamu (yang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini

wanita merdeka dan beriman, ia boleh mengawini wanita beriman dari

budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu

adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan

seizin tuannya. (al-nisa:25)

… وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ

عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهنَّ فَإِنَّ الله مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (النور : 33)

Dan janganlah paksa

budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang diri mereka

sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan

duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah

maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka

dipaksa (itu). (al-Nur:33)

Al-Qur’an menyebut budak dengan fata

atau fatat, agaknya menunjukkan bahwa mereka masih muda (terutama secara

psikologis) dan perlu diarahkan untuk menemukan dirinya kembali. Mereka

sesungguhnya potensial menjadi orang hebat sejauhmana dia diarahkan,

dibina, dan dibangkitkan kesadaran akan potensi dirinya (seperti seorang

pemuda). Penggunaan kata fata untuk menyebut budak juga bermaksud untuk

memuliakannya. Karena, kata ini juga dipakai untuk orang mulia di sisi

Allah dan diakui kebesarannya oleh manusia seperti Ibrahim

(al-anbiya’:60), Yusuf (yusuf:30), dan pemuda ashab al-kahfi

(al-kahfi:10, 13).

Sikap Al-Qur’an Terhadap Perbudakan

Perbudakan secara asasi bertentangan dengan ajaran tauhid yang melarang

seseorang menjadi hamba bagi manusia lainnya. Membiarkan perbudakan

berarti juga syirik, sebab seorang pemilik budak, yang menjadikan

manusia lain sebagai hambanya, berarti menempatkan dirinya sebagai

sekutu bagi Allah. Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah, bukan hamba

bagi manusia lainnya.

Pernyataan bahwa manusia itu hamba Allah

tidak berarti manusia memperbudak diri dan mengerdilkan dirinya. Justru

sebaliknya, dengan menghamba hanya kepada Allah manusia akan membebaskan

dirinya dari segala macam bentuk perbudakan. Maka sesuai dengan ajaran

tauhid, Islam tidak merestui perbudakan[xxxv].

Karena itu, sejak

awal al-Qur’an telah menegaskan bahwa salah satu misi suci yang akan

diperjuangkan Islam adlah membebaskan para budak dari belenggu

perbudakan (fakku al-raqabat). Islam sejak awal sampai akhir adalah

agama rahmatan li al-’alamin. Itulah sebabnya, al-Qur’an tidak

membicarakan sebab yang bisa melegalkan sebuah perbudakan. Artinya,

tiada syarat atau kriteria tertentu yang dapat menjadikan seseorang

sebagai budak. Pembicaraan tentang perbudakan dalam al-Qur’an selalu

mengarah pada penghapusan perbudakan.

Secara kronologis,

ayat-ayat yang berbicara tentang perbudakan mengarah pada sasaran yang

jelas, yakni menghapuskan perbudakan secara gradual. Setelah Islam

menyatakan bahwa salah satu misi utamanya adalah mengikis perbudakan,

maka Islam mulai bergerak dengan langkah yang paling mendasar. Mulanya,

masih pada periode Makkah, al-Qur’an membolehkan tuan menggauli

budaknya, tapi sudah dikaitkan dengan memelihara kehormatan

(al-mukminun:5-7 dan al-ma’arij:29-30).

Pada periode Madinah,

al-Qur’an berbicara lebih menukik dengan mengatakan bahwa memerdekakan

budak itu termasuk birr (al-baqarah:177) dan setiap pembunuh budak harus

ditindak tegas, kalau sesama budak dengan qishash (al-baqarah:178).

Jika pada periode Makkah budak bisa digauli, maka sekarang dianjurkan

untuk menikahinya karena budak mukmin lebih layak dinikahi daripada

wanita merdeka yang musyrik (al-baqarah:221). Dan setelah perang Badar

pintu perbudakan mulai ditutup dengan membebaskan tawanan perang, dengan

atau tanpa tebusan (muhammad:4).

Gerakan pemerdekaan budak lebih

dipertegas dengan membolehkan budak menuntut mukatabah (perjanjian

merdeka) kepada tuannya (al-Nur:33 yang dikaitkan dengan

al-baqarah:177). Tahap selanjutnya, mengawini budak sudah harus melalui

izin, dipinang, diberi mahar, dan harus dihukum jika berzina

(al-nisa’:25). Berbuat ihsan kepada budak sudah dikaitkan dengan tauhid

dan disejajarkan denagn ihsan kepada ornag-orang yang dihormati, seperti

orang tua, karib, kerabat, dan sebagainya (al-Nisa:36).

Selanjutnya, jalur pembebasan dimekarkan dengan cara kaffarat terhadap

suatu pelanggaran syari’at. Jika seseorang membunuh tanpa sengaja

(al-Nisa’:92), men-dzihar istri (al-mujadilah:4) atau melanggar sumpah

(al-maidah:89) maka salah satu altenatif dendanya adalah memerdekakan

budak. Jika sebelumnya memerdekakan budak hanya dianjurkan, atau

dikaitkan dengan birr dan ihsan, maka sekarang dikaitkan dengan shadaqah

(zakat), sesuatu yang wajib dibayarkan (al-taubat:60).

Dari

rentetan ayat al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya

pembebasan budak telah diprogram sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi

perbudakan di dunia ini, khususnya dalam masyarakat Islam. Di situ juga

terlihat bahwa al-Qur’an tidak terburu-buru dan drastis. Akan tetapi

semua itu dilakukan dengan hati-hai, gradual, sistematis, realistis, dan

manusiawi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam menghapuskan

perbudakan, Islam menempuh cara yang bijaksana dan mempertimbangkan

segala sesuatu dengan sebaik-baiknya

)

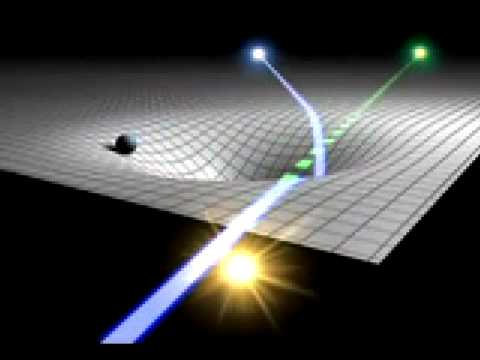

Kemudian di tahun 1916 Einstein mempublikasikan teori relativitas

umumnya yang menjelaskan bahwa gravitasi bukanlah gaya tarik menarik

antar dua atau lebih objek yang bermassa. Namun gravitasi adalah akibat

dari kelengkungan yang dibentuk oleh massa objek terhadap ruang dan

waktu atau disebut juga dengan ruang-waktu.

)

Kemudian di tahun 1916 Einstein mempublikasikan teori relativitas

umumnya yang menjelaskan bahwa gravitasi bukanlah gaya tarik menarik

antar dua atau lebih objek yang bermassa. Namun gravitasi adalah akibat

dari kelengkungan yang dibentuk oleh massa objek terhadap ruang dan

waktu atau disebut juga dengan ruang-waktu.

) Tentu akan menghasilkan lengkungan kecil namun sangat dalam. Inilah yang disebut dengan [B]Black Hole.

) Tentu akan menghasilkan lengkungan kecil namun sangat dalam. Inilah yang disebut dengan [B]Black Hole.